Par Michel Tremblay et Gilles Simard

Article publié dans le magazine Gestion, volume 30, numéro 2, été 2005

Savoir ce qu’ont en commun les organisations efficaces et performantes, mieux, découvrir la recette de leur succès est plus que jamais un sujet de fascination dans la communauté d’affaires et l’objet de vifs débats dans le milieu universitaire. Pourquoi certaines organisations réussissent-elles mieux que d’autres? Parmi les réponses apportées, deux ont particulièrement retenu l’attention. Premièrement, les entreprises performantes sont celles qui ont réussi à devenir des employeurs de choix en établissant des relations fortement positives avec leurs employés (Fulmer et al., 2003). Deuxièmement, ces employeurs ont pu susciter, et souvent d’une façon volontaire, des comportements de mobilisation sur une grande échelle (Podsakoff et al., 2000). Bref, ces organisations ont su mettre en place un climat organisationnel mobilisateur. Toutefois, malgré l’intérêt porté à la mobilisation et à d’autres concepts comparables, malgré une meilleure connaissance des facteurs et des conséquences de cette performance comportementale, force est de constater que la mobilisation n’a pas donné lieu à d’importants efforts de conceptualisation. Cet article vise à combler cette lacune en poursuivant deux objectifs : proposer un modèle rigoureux et intégrateur de la mobilisation, et déterminer et définir les conditions psychologiques essentielles à un climat propice à la mobilisation. En poursuivant ces objectifs, nous espérons fournir aux praticiens de la gestion un cadre d’analyse utile qui saura les guider dans une démarche de mobilisation réfléchie et efficace.

Mais avant tout, il importe de définir la mobilisation. Dans un article dédié à la définition du concept de mobilisation1, Tremblay et Wils (2005) ont proposé la définition suivante : « Une masse critique d’employés qui accomplissent des actions positives, faisant partie ou non de leur contrat de travail, rémunérées ou non, visant à favoriser le maintien et l’amélioration de la santé sociale et psychologique de leur milieu de travail et à rendre l’organisation meilleure et plus performante. »

Selon ces auteurs, être mobilisé, c’est non seulement être performant dans les activités prescrites, mais c’est aussi contribuer à «rendre les autres meilleurs», à améliorer le climat social et l’esprit d’équipe, à accroître la contribution de chacun à l’effort collectif de performance. Mais pourquoi un groupe de salariés se mobiliserait-il pour aider l’organisation à atteindre ses objectifs? La réponse la plus simple est probablement que ces salariés évoluent dansun climat organisationnel... des plus mobilisateurs!

L’importance du climat organisationnel

La définition du climat organisationnel la plus largement acceptée est sans doute celle de Moran et Volkwein (1992 : 22, traduction libre), qui définissent se construit comme :

« des caractéristiques relativement durables d’une organisation qui la distinguent des autres organisations en ce que cette dernière (a) donne lieu à des perceptions collectives de ses membres au sujet du respect dont fait preuve l’organisation quant à des dimensions telles que l’autonomie, la confiance, la reconnaissance, l’innovation et la justice; (b) est le produit des interactions entre ses membres; (c) sert de base à l’interprétation de situations; (d) reflète les normes, les valeurs et les attitudes qui composent la culture organisationnelle; (e) se comporte comme une source d’influence pour le modelage de comportements ».

En résumé, le climat organisationnel est une représentation propre à chaque organisation et il repose sur un consensus entre les membres d’une entité au regard de l’évaluation d’éléments clés essentiels à la qualité de l’environnement de travail. Mais quels sont ces éléments de l’environnement de travail essentiels à la définition du climat organisationnel? Il y a très peu d’accord sur ce point. En fait, presque toutes les facettes de l’environnement de travail se retrouvent dans ce construit qui prend des allures de concept fourre-tout. Ce flou conceptuel s’explique en partie par une tendance répandue à adopter une conception très générique du climat organisationnel. Comme certains le proposent, ne faut-il pas être plus rigoureux et appliquer le concept de climat à des contextes ou aspects particuliers comme le climat d’innovation, de changement, de qualité et de justice, pour ne nommer que ceux-là (Anderson et West, 1998)? Décomposer le concept de climat en des entités précises a pour avantage principal de minimiser les risques de confusion au sujet du rôle que joue ce climat particulier et de la détermination des éléments constituant ce climat. En d’autres termes, il existerait des éléments du climat (le contenu) dont les effets (le rôle) favoriseraient l’adoption de comportements de mobilisation. Suivant la logique de différenciation, la mobilisation du personnel pourrait nécessiter un climat organisationnel ou des états psychologiques différents de celui qui est nécessaire à l’innovation ou à la qualité. La question qui se pose maintenant est de savoir s’il existe un consensus sur la définition d’un climat organisationnel favorable à l’émergence et à la consolidation des comportements de mobilisation.

Le climat organisationnel favorable à la mobilisation

Les méta-analyses sur les comportements de mobilisation ou sur des concepts comparables (Zellars et Tepper, 2003; Podsakoff et al., 2000) ont permis de mettre en évidence le fait que quatre grands groupes de variables avaient été fréquemment associés avec ces concepts, soit les dispositions individuelles (comme les traits de personnalité), les comportements de supervision (comme les caractéristiques et les comportements des leaders), les caractéristiques de l’organisation (comme les pratiques liées aux ressources humaines, les structures et la flexibilité) et les attitudes des employés (comme la satisfaction de l’emploi ou l’engagement organisationnel). Zellars et Tepper(2003) ont observé que les attitudes des employés à l’égard de certains aspects de l’environnement de travail, associés avec des échanges sociaux, nommément la confiance, le soutien, la justice, la reconnaissance, la satisfaction de l’emploi et l’engagement organisationnel, constituaient les facteurs les plus étudiés et les plus fortement corrélés aux comportements de mobilisation. Une telle observation indique qu’il existe un accord relativement fort au sujet des dimensions propices au développement d’un climat organisationnel favorable à la mobilisation. Notons que la plupart de ces dimensions avaient été relevées il y a plus de 20 ans par Moran et Volkwein (1992).

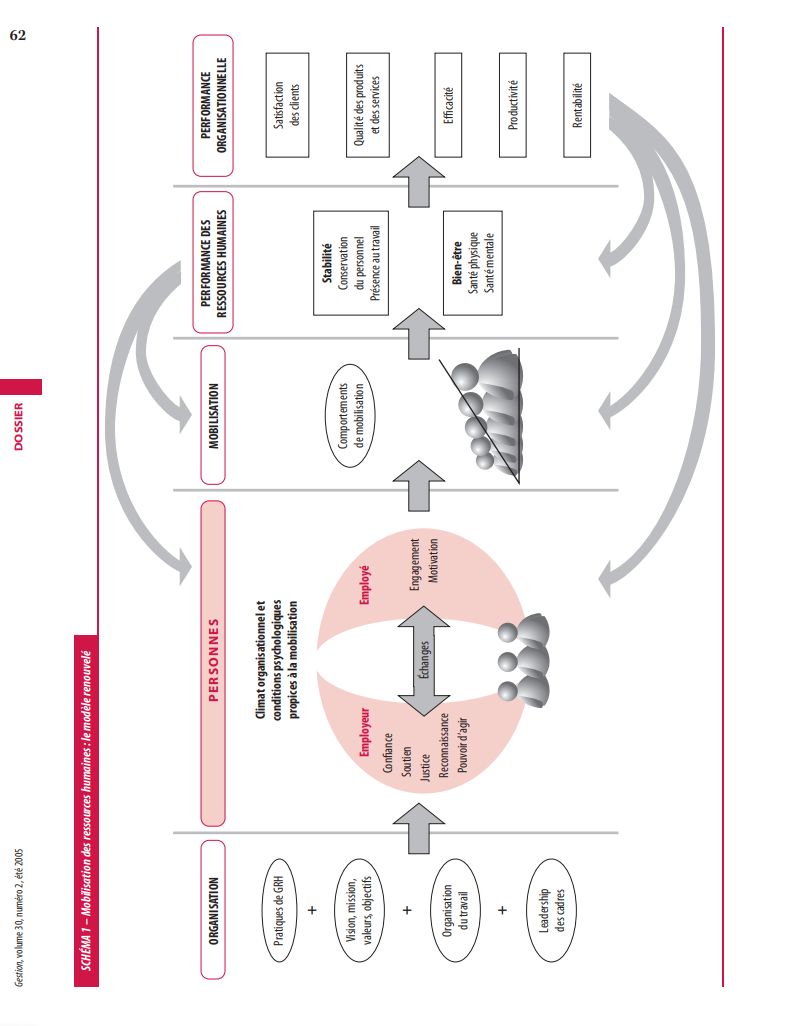

Proposition d’un modèle renouvelé de mobilisation

Sur le plan théorique, le rôle prêté au climat organisationnel collectif a souvent été qu’il agissait à titre de variable médiatrice ou intervenante dans la relation entre les caractéristiques organisationnelles et les résultats individuels et collectifs (voir, par exemple, Kopelman et al., 1990). La plupart des travaux empiriques soutiennent que le climat organisationnel donne lieu à d’autres variables affectives et cognitives plus synthétiques comme l’engagement et la motivation des employés. Le climat organisationnel n’aurait qu’une influence indirecte sur la performance dans le rôle et hors du rôle et sur le succès organisationnel.

L’ensemble de ces considérations appuie globalement le modèle de mobilisation proposé au schéma 1. Selon ce schéma, la performance dans les comportements de mobilisation par une masse critique d’employés devrait agir positivement et directement sur divers indicateurs de performance des ressources humaines (par exemple, la stabilité et le bien-être) et de performance organisationnelle (par exemple, la satisfaction de la clientèle, la productivité). Ces mêmes comportements de mobilisation sont influencés par l’établissement d’un climat organisationnel positif, lui-même constitué d’états psychologiques et cognitifs favorables (par exemple, la confiance, l’engagement et la motivation) appropriés au contexte de mobilisation. Ces états psychologiques constituant le climat de mobilisation sont influencés à leur tour par quatre leviers organisationnels, à savoir la mission, la vision, les valeurs et les objectifs; l’organisation du travail et les structures; les politiques et les pratiques en matière de ressources humaines; le leadership des cadres. En raison de l’espace qui nous est imparti, nous nous limiterons au rôle des variables intermédiaires et, d’une façon spécifique, à l’influence des dimensions du climat psychologique sur le processus de mobilisation2.

Avant de traiter plus amplement des états psychologiques du modèle, nous croyons important de souligner le caractère dynamique, récursif et non linéaire de la démarche de mobilisation proposée. La mobilisation des personnes est un phénomène trop complexe pour qu’on lui applique un raisonnement de type linéaire dans un contexte figé. Pour rendre compte de cette complexité, les flèches du schéma 1 qui lient les différentes composantes du modèle reposent sur les deux principaux arguments suivants : d’abord sur l’hypothèse confirmée que la mobilisation des employés et des cadres conduit directement à une plus grande performance organisationnelle (Podsakoff et Mackenzie, 1994), ensuite sur la très forte conviction que la performance collective et le succès organisationnel ont eux-mêmes un effet mobilisateur sur les employés. Le succès collectif risque d’être contagieux en générant une énergie positive et de l’enthousiasme, et en agissant positivement sur le cycle de mobilisation par la consolidation des divers éléments du climat collectif (tels que la confiance et la reconnaissance) et le renforcement des motivations collectives et de l’engagement. En revanche, on peut facilement concevoir que des performances collectives déficientes et insatisfaisantes pourraient, à plus ou moins long terme, réduire la volonté de mobiliser de tous et chacun et mener à la dégradation du climat psychologique. Suivant la spirale vertueuse, le succès organisationnel renforcerait les motivations individuelles et collectives à adopter des comportements de mobilisation. Inversement, le cercle vicieux de l’insuccès peut conduire, à plus ou moins brève échéance, à l’effondrement des motivations et de la mobilisation. À la fin, faute d’un retournement de la situation, cet affaiblissement peut conduire à la démobilisation des éléments les plus mobilisés, à échéance, et atteindre la masse critique des employés. Dans un tel cas, la survie même de l’organisation est menacée.

La mobilisation : une question d’échanges sociaux et de réciprocité

Le modèle de mobilisation que nous proposons s’appuie, pour une large part, sur l’existence de relations d’échanges entre l’organisation, ses représentants et les employés. L’employeur fournit à son personnel un certain nombre de bénéfices psychologiques importants (de la confiance, du soutien, etc.) par le biais d’une diversité plus ou moins grande de leviers et de pratiques organisationnels (des pratiques en matière de ressources humaines, du leadership, une mission, une vision, des structures, etc.). En retour, les employés remettront ces faveurs à travers un engagement et une motivation au travail plus élevés, et en se mobilisant collectivement davantage. Ces échanges entre l’employeur et ses employés doivent être maintenus dans un état d’équilibre ou, mieux encore, être renforcés, afin d’assurer l’obligation de réciprocité des acteurs dans la relation d’échange. Il importe, par contre, de souligner que l’employeur ou ses représen- tants ne sont pas toujours les fournisseurs exclusifs d’échanges sociaux avec leurs employés, puisque les clients et les collègues de travail peuvent également intervenir dans les relations d’échanges. Les clients, par leurs remerciements, et les collègues, par leurs encouragements, participent aussi dans une certaine mesure à l’enrichissement du contexte d’échanges propice à la mobilisation.

Les conditions essentielles à l’établissement d’un climat collectif propice à la mobilisation

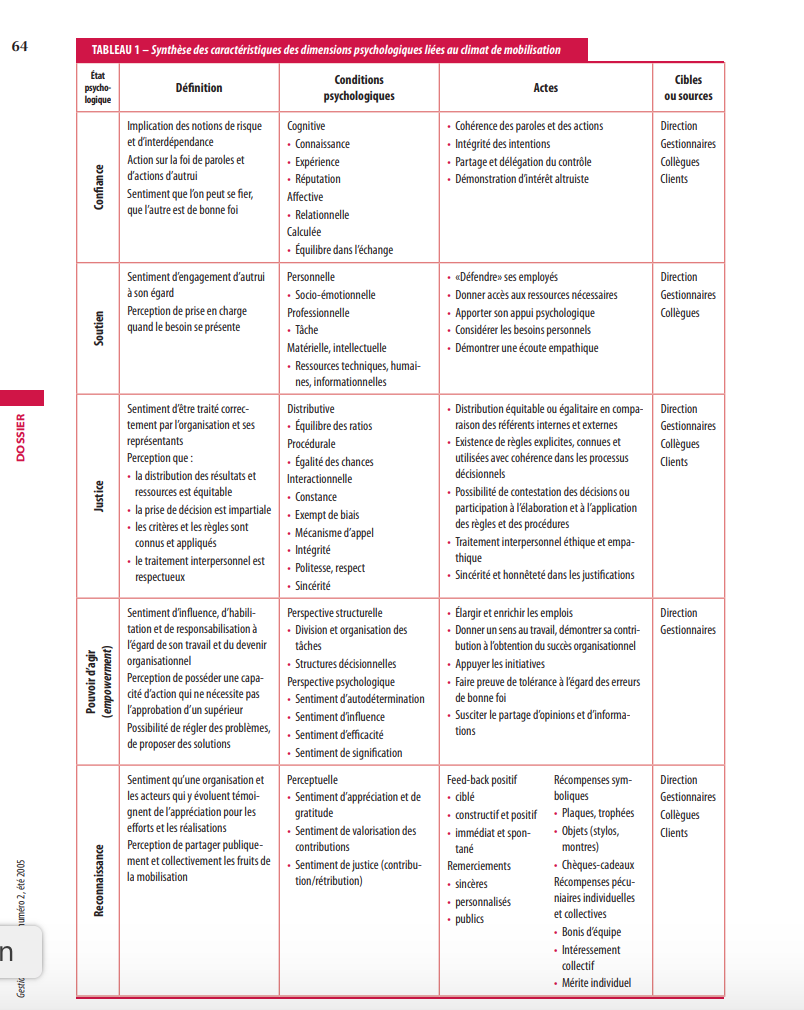

Le modèle conceptuel proposé repose sur la prémisse que les employés se mobilisent lorsque plusieurs conditions favorables sont réunies. Il n’existe pas une condition gagnante unique, un état psychologique réducteur qui puisse rendre compte de la complexité du phénomène de mobilisation. Mobiliser requiert la mise en action d’une grande diversité de comportements, orientés vers une multitude de cibles, une «monnaie d’échange unique» ne pouvant conduire qu’à une mobilisation partielle et superficielle. Le climat de mobilisation doit être riche de sens et de récompenses, et permettre de satisfaire un ensemble de besoins. L’état des connaissances scientifiques accumulées à ce jour de même que nos propres réflexions et travaux de recherche permettent de conclure qu’une mobilisation réussie et stable requiert l’établissement et le maintien d’un climat collectif constitué de cinq états psychologiques, à savoir la confiance, le soutien, la justice, le pouvoir d’agir (empowerment) et la reconnaissance. Ces états psychologiques représentent dans le modèle proposé «la contribution de l’employeur», «les relations d’échanges sociaux amorcées par l’organisation ou ses représentants». Par ailleurs, deux autres états psychologiques se révèlent nécessaires à la mobilisation, soit la motivation et l’engagement émotionnel. Ces facteurs représentent en quelque sorte «le paiement cognitif et affectif de la dette perçue par les salariés» ou encore «le sentiment d’obligation morale de rendre le traitement de faveur reçu par les employés». Nous décrirons sommairement dans les lignes qui suivent chacun de ces états psychologiques en nous référant au tableau 1.

Les employés doivent percevoir qu’ils peuvent faire confiance

Au cœur des conditions psychologiques menant à la mobilisation, il y a la confiance que les individus fondent dans leurs dirigeants, leurs supérieurs immédiats et leurs collègues de travail. Peut-on imaginer un seul instant que des employés puissent s’aider, collaborer, s’encourager ou se féliciter dans un climat où règne la méfiance? On définit généralement la confiance comme la propension à attribuer des intentions positives à l’autre partie à notre égard en nous appuyant sur ses paroles, ses actions et ses décisions (Mayer et al., 1995). On prétend même que la responsabilité de créer le climat de confiance nécessaire à la mobilisation incombe avant tout aux cadres hiérarchiques (Whitener et al., 1998). Selon les spécialistes de la question, le niveau de confiance est plus élevé lorsque les managers se comportent d’une façon cohérente, font ce qu’ils disent et tiennent leurs promesses, qu’ils sont honnêtes et intègres et qu’ils démontrent de la considération et de la sensibilité face aux besoins et aux intérêts d’autrui. Pourquoi la confiance peut-elle inciter les équipes ou les groupes à se mobiliser? Coyle-Shapiro (2002) affirme qu’une confiance élevée des employés à l’égard de leur employeur s’acquiert avec la forte conviction que l’employeur remplira ses obligations dans l’avenir. Il pourrait s’agir, par exemple, du respect des obligations au regard de la protection des emplois ou de la reconnaissance de la performance collective. L’existence d’un haut niveau de confiance, bien qu’important, ne peut constituer la seule raison de se mobiliser. En effet, on se mobilise aussi lorsqu’on a le sentiment qu’on peut recevoir du soutien de la part des autres.

Les employés doivent percevoir qu’ils reçoivent du soutien

Un fort sentiment de soutien parmi les employés révèle dans une certaine mesure le niveau d’engagement (commitment) de l’employeur envers ses ressources humaines (Eisenberger et al., 1986). Ce sentiment qu’on se préoccupe du bien-être des employés donne l’indication que l’organisation considère son personnel comme une ressource stratégique. Une perception élevée de soutien peut résulter d’une conviction ou d’une croyance qu’une aide sera disponible de la part de l’organisation ou de ses représentants lorsqu’un de ses membres sera placé devant des situations difficiles ou stressantes dans son emploi ou dans sa vie personnelle. On accroît le sentiment de soutien par de nombreuses petites actions au quotidien, et d’une façon particulière quand on s’intéresse aux opinions, aux valeurs et aux problèmes des employés; quand on les appuie au moment où ils font face à des situations difficiles; quand on les défend lorsque leur réputation, leur intégrité ou leur bien-être sont menacés; quand on leur donne l’assurance qu’une aide ou des ressources seront disponibles en cas de besoin; quand on les encourage et quand on communique régulièrement avec eux. Ces actions de soutien peuvent être fournies non seulement par l’organisation ou par des structures particulières (comme le service du personnel), mais aussi par le supérieur immédiat et les membres de l’équipe de travail.

Pourquoi un fort sentiment de soutien aurait-il un effet mobilisateur? L’explication prédominante consiste dans la théorie de l’échange social de Blau (1964). Selon cette théorie, des actions répétées de soutien sont susceptibles d’être considérées comme des faveurs ou des actions humanistes. La valeur «morale» des actions de soutien est plus forte, et bénéfique sur le plan de la mobilisation, lorsque celles-ci sont foncièrement discrétionnaires ou volontaires (par exemple, soutenir un employé en situation de deuil, s’intéresser à un employé en congé prolongé). Ces actions de soutien, significatives et répétées, finissent par jouer, du moins chez les personnes équilibrées et chez celles qui ont intériorisé la règle de la réciprocité, le rôle d’une dette à payer envers la source de ces actions humanistes. Les employés seront motivés à «rembourser» le traitement favorable reçu en adoptant des comportements à un niveau comparable au regard du soutien ou de l’aide reçu (Wayne et al., 1997). Le lien positif observé repose aussi sur l’argument que les actions de soutien, interprétées parfois comme des signes de respect et de prise en charge, peuvent conduire à la satisfaction d’un certain nombre de besoins socio-émotionnels propices à la mobilisation, entre autres les besoins d’estime, de considération et d’inclusion dans le groupe (Rhoades et Eisenberger, 2002).

Les employés doivent percevoir qu’on reconnaît leur contribution

Les auteurs qui ont suggéré le concept de perception du soutien organisationnel proposaient aussi l’idée que ce construit peut être lié au sentiment de reconnaissance et de récompense des efforts et des performances. Voir ses efforts récompensés serait perçu comme une source de soutien. Sans entrer dans des considérations d’ordre conceptuel, nous croyons que le besoin de reconnaissance a sa légitimité propre et que le sentiment de reconnaissance offre une perspective psychologique complémentaire intéressante. Toutefois, cette conviction est loin d’être partagée par tous. Pour certains chercheurs et intellectuels, en effet, récompenser d’une façon explicite les comportements mobilisés conduit à dénaturer ce type de contribution et à faire perdre de vue la noblesse de la contribution collective. Certains arguent (comme Tsui et al., 1995), par exemple, que les récompenses économiques (notamment pécuniaires) renforcent surtout les attentes clairement explicitées et qu’elles ne permettent pas de créer des expériences émotionnelles suffisamment satisfaisantes pour favoriser l’élargissement des obligations contractuelles. D’autres croient aussi que les récompenses pécuniaires finissent par avoir des effets néfastes sur la motivation intrinsèque des salariés (Deci et Ryan, 1985).

Il est difficile de souscrire à l’idée que les individus les plus mobilisés sont ceux qui font du «bénévolat organisationnel» et que la mobilisation ne requiert ni reconnaissance ni gratification. Les actionnaires, les clients et les managers ne devraient pas être les seuls bénéficiaires des résultats de la mobilisation. Il s’agit ici d’une simple question de justice distributive. D’ailleurs, les différentes théories de la motivation montrent que l’anticipation et l’obtention de récompenses fortement valorisées peuvent constituer de puissants leviers comportementaux (Kanfer, 1991). Par conséquent, les individus se mobiliseront plus fortement s’ils ont la conviction que leurs actions seront reconnues et appréciées3.

Si l’importance de la reconnaissance fait l’objet d’un débat, la nature de cette reconnaissance est encore très loin de faire l’unanimité. Des recherches récentes ont indiqué que les récompenses de nature sociale (comme les félicitations) et le feed-back positif sur la performance peuvent agir aussi efficacement que les systèmes de récompenses financières sur la performance organisationnelle (Luthans et Stajkovic, 1999). Que les récompenses soient financières ou non, économiques ou sociales, l’important est qu’elles soient perçues comme de véritables marques de reconnaissance. Ainsi que le soulignent St-Onge et al. (2005), la reconnaissance peut se révéler un puissant levier à la condition que les individus perçoivent qu’on cherche davantage à les reconnaître qu’à les contrôler et à les manipuler.

Les employés doivent percevoir qu’ils sont traités avec justice et respect

La justice est considérée comme l’une des valeurs fondamentales du bon fonctionnement de la plupart des sociétés et des organisations. De plus, elle se présente comme l’un des facteurs majeurs que les individus utilisent pour définir la qualité de leurs relations avec leur employeur (Cropanzano et Greenberg, 1997). C’est sans doute sous l’influence des travaux d’Adams (1965) que la notion de justice a pris de l’importance dans les contextes organisationnels. Selon cet auteur, un employé est intéressé non pas tellement par le niveau des résultats obtenus (par exemple, le salaire reçu ou l’augmentation de salaire) que par le fait que ces résultats (récompenses ou punitions) soient perçus comme étant juste.

Pour Adams, une façon d’évaluer si un résultat est juste ou équitable consiste à établir un ratio contributions/ rétributions et à comparer ce ratio avec un ou plusieurs référents (tels que des collègues ou encore des personnes à l’extérieur de l’organisation). Un sentiment d’équité prédispose plus facilement les individus à adopter des comportements de mobilisation en guise de réciprocité (Organ, 1990). En revanche, une forte perception d’iniquité sur le plan distributif peut conduire à une adoption limitée de comportements de mobilisation. Comme plusieurs de ces comportements sont discrétionnaires, subtils et parfois même difficiles à observer, l’employé peut choisir de ne pas mobiliser certains comportements. Il peut même décider de «faire la grève de la mobilisation» en limitant l’aide qu’il apporte à son supérieur immédiat, en ne prenant plus la défense de l’organisation, en ne proposant plus d’améliorations aux produits et aux services.

Toutefois, la justice distributive n’est pas la seule dimension dont les individus tiennent compte dans l’évaluation du traitement reçu par l’organisation. Ils considèrent également la qualité de la procédure qui mène aux décisions. Cette seconde forme de justice a été nommée la justice procédurale. Thibault et Walker (1975) ont observé que les individus estiment que la procédure est juste lorsque celle-ci leur donne l’occasion ou la possibilité d’exercer un certain contrôle soit sur le processus décisionnel (voice effect), soit sur les décisions menant aux résultats (choice effect). La première facette renvoie à la possibilité offerte aux employés d’exprimer leurs opinions et préférences ou encore de fournir des informations ou de contester le résultat d’une décision qui a été prise (par exemple lors de l’évaluation du rendement). La seconde facette fait référence à la possibilité pour les individus de prendre eux-mêmes la décision finale (choisir leurs avantages sociaux, leurs collègues de travail, etc.).

Dans le milieu des années 1980, Bies et Moag (1986) ont introduit une troisième forme de justice, en l’occurrence la justice interactionnelle. Contrairement à la justice procédurale, qui s’intéresse aux règles de prise de décision, la justice interactionnelle concerne la qualité du traitement interpersonnel et de la communication que reçoit une personne lorsqu’une procédure est mise en œuvre. Cette dimension de la justice organisationnelle indique à quel point les individus ont le sentiment d’être traités avec politesse, respect et dignité par les autorités qui exécutent une procédure ou qui décident des récompenses ou des punitions (le supérieur immédiat, le service des ressources humaines, etc.). Cette dernière forme de justice a trait également à la qualité des explications fournies aux personnes au regard des raisons qui justifient le choix d’une procédure et des motifs qui ont donné lieu à la distribution de résultats négatifs pour eux. La justice interactionnelle est également fortement sollicitée en matière de gestion des politiques de ressources humaines. Il peut s’agir de faire preuve d’honnêteté et de franchise lorsqu’une personne se voit refuser une promotion ou l’accès à une formation convoitée, ou encore de démontrer une écoute attentive et empathique lorsqu’un employé commet une erreur de bonne foi.

Mais comment expliquer l’importance de la justice procédurale et interactionnelle face à la propension à adopter des comportements de mobilisation? L’explication la plus répandue est celle de la valeur du groupe (group value model, voir Lind et Tyler, 1988). Selon cette théorie, les individus valorisent fortement les relations à long terme avec leur groupe d’appartenance, car il s’agit d’un bon moyen d’obtenir un statut social et l’estime de soi. Selon Lind et Tyler (1988), les individus valorisent les procédures qui leur permettent de donner leur opinion parce que cela leur procure le sentiment de participer au processus décisionnel comme membres à part entière et que l’organisation prend leurs opinions en considération. Ainsi, le fait de participer à la prise de décision aurait une valeur en soi.

Dans une version subséquente, Tyler et Lind (1992) ont décrit la notion de modèle relationnel de l’autorité dans le groupe. Lorsqu’une personne a le sentiment d’être respectée, traitée avec courtoisie et politesse, il y a plus de chances qu’elle croie qu’elle est une membre à part entière de l’organisation et qu’elle occupe une position enviable au sein de son groupe. Ce sentiment d’inclusion prédisposait davantage les personnes à accepter des activités et des rôles qui iraient au-delà des tâches normales, par exemple s’engager dans des comportements de coopération avec les autres (De Cremer et van Knippenberg, 2002).

Les employés doivent percevoir qu’ils possèdent suffisamment de pouvoir d’agir

Les employés se mobiliseront davantage s’ils perçoivent qu’ils ont les capacités et les possibilités de le faire. Dans la littérature, le concept qui traduit le mieux cette perception est celui de pouvoir d’agir (empowerment). Cette notion renvoie à deux perspectives différentes, l’une structurelle et l’autre psychologique. La perspective structurelle considère le pouvoir d’agir comme un ensemble de pratiques et de politiques organisationnelles qui visent à confier aux employés plus de pouvoir, de contrôle et d’autorité au travail (Niehoff et al., 2001). Cette perspective adopte ainsi le point de vue de l’organisation ou de ses représentants et serait la cause première du pouvoir d’agir. La perspective psychologique repose, pour sa part, sur un ensemble de cognitions liées à la capacité des individus d’agir sur les évènements. Ici, c’est l’expérience du pouvoir d’agir qui importe, plutôt que les actions ou les stratégies des décideurs au regard des moyens utilisés pour favoriser ce pouvoir d’agir.

Les travaux de Spreitzer (1995) ont montré que le concept d’empowerment psychologique peut être appréhendé à partir de quatre cognitions différentes, soit le sentiment de signification (l’adéquation entre les besoins en matière de rôles au travail et les valeurs, les croyances et les comportements des individus), le sentiment de compétence (la croyance que la personne possède les habiletés et les capacités nécessaires pour se conformer aux exigences quant au rendement au travail), le sentiment d’autodétermination (la croyance que l’on possède suffisamment d’autonomie et de contrôle dans son travail et dans l’adoption de comportements) et le sentiment d’impact (la perception de détenir une réelle influence sur les décisions stratégiques, administratives ou opérationnelles). Ces quatre dimensions, bien que fortement corrélées, formeraient le pouvoir d’agir, et celui-ci serait élevé lorsque les quatre conditions mentionnées ont été respectées du point de vue de l’employé.

Un indice élevé de pouvoir d’agir est plus susceptible de conduire à l’adoption de certains comportements de mobilisation. Des recherches ont révélé que le pouvoir d’agir constitue un ingrédient particulièrement important dans une stratégie de mobilisation des employés du service à la clientèle (Chebat et Kollias, 2000). Pourquoi existerait-il un lien entre le pouvoir d’agir et les comportements de mobilisation? Le pouvoir d’agir peut être perçu par les employés comme un signe que l’organisation prend les moyens pour les soutenir (Niehoff et al., 2001). Un fort sentiment d’empowerment pourrait aussi être interprété comme un signal de considération, de respect et de confiance à l’égard des individus (Eylon et Bamberger, 2000). Enfin, certains observateurs soulignent qu’un fort sentiment d’empowerment est aussi associé à une plus forte motivation intrinsèque au travail (Niehoff et al., 2001).

Les réactions affectives et cognitives à l’établissement d’un climat psychologique positif dans l’organisation : la motivation et l’engagement

L’hypothèse fondamentale sur laquelle repose notre modèle est que, lorsque l’ensemble des conditions psychologiques qui ont été décrites sont présentes, les probabilités sont plus élevées que les employés rendent au moyen de comportements de mobilisation le traitement de faveur reçu. Toutefois, le lien entre les conditions psychologiques et la mobilisation n’est pas toujours direct, et cette relation peut être influencée par certaines variables intermédiaires, entre autres par la motivation et l’engagement des employés. Autrement dit, un bon climat organisationnel ne peut constituer une condition suffisante pour entraîner une forte mobilisation; il faut une forte motivation collective et individuelle ainsi qu’un engagement émotionnel élevé chez les employés pour que ceux-ci se mobilisent.

Il faut une volonté de se mobiliser

Le lien entre la motivation et les comportements a été l’objet de nombre de théories et de travaux de recherche (Kanfer, 1991). Selon Wright et Staw (1999), un bon climat psychologique devrait favoriser la mobilisation en agissant sur les mécanismes cognitifs liés à la motivation, en particulier en donnant une plus grande assurance que les efforts (performance comportementale) conduiront à une meilleure performance qui, à son tour, mènera à des récompenses fortement désirées. Un autre mécanisme motivationnel proposé est lié à la théorie des buts. On indique qu’un «affect positif» peut prédisposer davantage les employés à établir des objectifs élevés, mais réalistes, et à s’engager dans leur réalisation (Seo et al., 2004). Un climat psychologique positif fondé sur la confiance, le soutien, la justice et la reconnaissance serait plus susceptible d’inciter les individus et les groupes à se fixer des objectifs élevés et à persister dans la réalisation de ceux-ci. On avance aussi l’idée que ces états psychologiques positifs créent de l’enthousiasme et de l’excitation, une dose d’énergie et de motivation plus favorable à l’émergence de comportements de mobilisation (Patterson et al., 2004).

Il faut un engagement émotionnel élevé

Une organisation a plus de chances de favoriser un degré élevé de mobilisation lorsqu’elle réussit à créer un fort sentiment d’engagement émotionnel parmi ses employés. Il existerait plusieurs types ou formes d’engagement. Depuis les travaux de Meyer et Allen (1991), on sait que l’engagement comprend au moins trois formes distinctes, soit l’engagement affectif ou émotionnel, l’engagement moral et l’engagement calculé4.

Bien que les employés puissent avoir un engagement plus ou moins élevé à l’égard de chacune de ces dimensions, les recherches récentes ont permis de mettre en évidence le rôle déterminant de l’engagement émotionnel ou affectif dans l’adoption de comportements discrétionnaires (Meyer et al., 2002). En revanche, un attachement calculé exclusif élevé semblerait constituer un frein à la mobilisation.

Cette force stabilisatrice qu’est l’engagement émotionnel peut être orientée vers différentes cibles, entre autres vers l’organisation, le service ou l’équipe de travail, les leaders, la profession, les clients, un principe (par exemple, une politique antitabac) ou une action particulière (par exemple, l’implantation d’un programme de qualité ou de développement des compétences). Hormis les travaux de Vandenberghe et al. (2004) et de Madore (2004), on ne sait pas encore avec exactitude s’il existe des cibles d’attachement (comme l’organisation versus l’équipe de travail) plus mobilisatrices que d’autres. Néanmoins, les travaux récents sur l’engagement émotionnel permettent de croire que plus la cible de l’engagement est proche de la vie quotidienne des individus (les collègues, le supérieur immédiat, les clients, etc.), plus l’attachement affectif est susceptible de donner lieu à des comportements de mobilisation orientés vers cette cible (par exemple, «Comme je suis attaché émotionnellement à mes collègues de travail, j’accepte plus volontiers de coopérer avec eux»).

Pourquoi l’engagement affectif à l’égard de l’une ou l’autre de ces cibles fait-il tache d’huile en ce qui concerne les comportements discrétionnaires? Meyer et Herscovich (2001) affirment que l’engagement émotionnel génère une force positive qui donne une direction et une persistance aux comportements, et cela même lorsque les individus font face à des motivations et à des attitudes conflictuelles. Par exemple, malgré une relative insatisfaction quant à leurs conditions de travail, une masse critique d’employés fortement engagés pourrait maintenir une mobilisation élevée. On affirme également qu’un fort engagement émotionnel prédispose plus facilement les individus à élargir les termes de leur contrat de travail (Morrison, 1994) et à se mobiliser davantage envers la cible pour laquelle ils éprouvent de l’attachement (comme les collègues ou les clients). Enfin, un engagement émotionnel élevé à l’égard d’un groupe ou d’une entité motiverait davantage ses membres à orienter leurs efforts et leurs comportements vers la réalisation des objectifs du groupe (Meyer et al., 2004).

Conclusion

Penser qu’il existe un remède miracle à la démobilisation et une recette infaillible pour mobiliser les salariés peut être mis sur le compte de l’incompréhension, mais y croire fermement constitue un danger bien plus grand! Les apprentis sorciers de la mobilisation sont légion. Même si nous savons mieux qu’hier quoi faire, le faire correctement demeure un défi de taille. La mobilisation se nourrit surtout de rapports de réciprocité signifiants, elle s’entretient à coup de dettes morales et sociales entre les acteurs. Ces échanges à caractère social constituent les fondements d’un climat organisationnel sain et mobilisateur. La force de ce climat tient à sa capacité de créer des rapports d’échange. Bien que la loi du donnant-donnant domine, le cadre dans lequel s’exercent les rapports de réciprocité doit permettre d’établir des relations authentiques. On mobilise rarement les employés par de savants calculs, ou par des liens artificiels et superficiels.

Quand toutes les conditions essentielles qui ont été décrites sont présentes, un effet d’entraînement s’opère, un fort vent de coopération souffle. Quand la confiance règne entre les employés et le supérieur immédiat, le soutien et le pouvoir d’agir se voient souvent renforcés. Dans un climat de justice, la confiance, le soutien, la reconnaissance et le pouvoir d’agir sont perçus de manière plus positive. Quand les employés estiment qu’ils reçoivent de la reconnaissance, on peut croire qu’ils percevront plus de justice, de soutien et d’empowerment. Quand les conditions de confiance, de soutien, de justice, d’empowerment et de reconnaissance sont observées, l’engagement émotionnel et la motivation se trouvent renforcés. Enfin, quand tous ces éléments sont réunis, la volonté avouée de devenir un employeur de choix se trouve d’autant plus légitimée. Mais surtout, ces conditions liées au climat organisationnel procurent un avantage stratégique durable aux organisations qui ont su les établir (Fulmer et al., 2003). Et quand cette conjoncture est présente, la mobilisation accède dès lors au rang d’un projet partagé!

Notes

1. Le lecteur désireux d’approfondir les concepts de mobilisation peut consulter l’article de Tremblay et Wils ainsi que celui de Bichon dans ce même numéro.

2. Le rôle des leviers organisationnels et l’impact des comportements de mobilisation figurent dans un autre article du présent numéro (voir Tremblay et al., 2005).

3. Au sujet des systèmes de reconnaissance, le lecteur peut consulter l’article de St-Onge et al. ainsi que celui de Brun et Dugas dans le présent numéro.

4. Pour approfondir les trois dimensions de l’engagement, le lecteur peut consulter le texte de Vandenberghe et al. (2004).